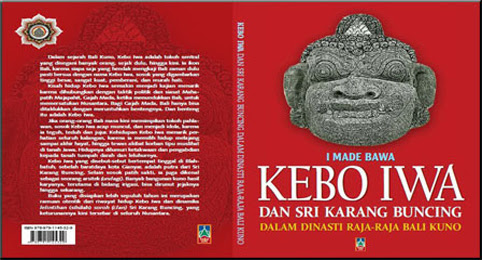

Cover Buku Kebo Iwa dan Sri Karang Buncing

Hasil Buruan 27 tahun,Untuk mengumpulkan data" Kebo Iwa dan Sri Karang Buncing

Desa Adat Gamongan, Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem.

Foto Tahun 1992, bekas Pura Penataran Lempuyang

Pura Kuru Baya

Pura Kuru Baya terletak di barat Pura Gaduh, Blahbatuh. Pura ini tempat Ki Kbo Iwa mendapat wangsit bahaya akan terjadi firasat buruk yang akan menimpanya,Tapi karena satya wacana dan mengemban tugas raja beliau akhirnya berangkat juga, maka terjadilah kenyataan pirasat itu dan beliau menemui ajal di tanah Jawa.

Bale Panjang Kebo Iwa

Bale Panjang Kebo Iwa di Jaba Pura Puseh Beda Sudimara,Tabanan dikisahkan dalam Prasasti Maospahit bahwa bale ini dibuat untuk Kebo Iwa dimana dulunya sendi akhir berada jauh ke barat sekitar 300 meter

Kamis, 24 Mei 2012

Kebo Iwa di Campuhan Sumita, Desa Sumita, Gianyar

Jero Dasaran Wayan Sunarya bersama keluarga mengadakan perjalanan 'Napak Tilas' tinggalan lelangit Ida Bhatara Ratu Gde Kebo Iwa, di Campuhan Sumita. Tinggalan ini terletak di dua dinding tebing, dibatasi sungai yg airnya cukup deras, tebing sisi barat berada di wilayah Desa Cemadik dan tinggalan sisi tebing timur berada wilayah Desa Sumita. Tebing sisi barat terdapat ceruk yg dikatakan oleh masyarakat sekitar merupakan tempat tidur beserta bantal Kebo Iwa yg terbuat dari batu andesit serupa batu cadas yang ada di Pura Gunung Kawi, Tampaksiring. Telapak kaki berada di bantal dalam ceruk tempat tidur tebing sebelah barat ,, Sedangkan sisi tebing timur terdapat 'Prasada stana Dewi Gangga" berada wilayah Desa Sumita. Untuk menelusuri tinggalan seblahnya mesti menyebrangi sungai yg airnya cukup deras ,, tinggalan ini sangat tersembunyi, bisa lewat desa Cemadik dan Desa Sumita, Gianyar (Kdk Novi)

Kebo Iwa di Pr, Penataran Agung, Bukian, Pelaga, Badung

|

| Foto diambil dari Bale Pemaksan menghadap Timur menuju Kori Tirta Pingit di belakangnya,, |

|

| Candi Bentar Pura Penataran Agung, Bukian |

|

| Foto diambil dari jaba tengah pura menghadap selatan Kori Agung ,, |

|

| Poto diambil dari kori agung menghadap utara ,, |

|

| Dane Jero Kubayan sedang mendoakan maksud kedatangan pemedek Jero Dasaran dan Keluarga ke Pura ,, |

|

| Tetua Pura Penataran, Jero Dasaran Wyn, Sunarya dan Jero Kubayan pura ,, |

|

| Pura Penataran Agung diambil dari utara, jalan menuju pura ,, |

|

| Jeroan pura terdapat Gedong Meru tumpang 7 (tujuh) dan beberapa palinggih di sekitarnya ,, |

|

| Jero Kubayan yg mewakili jero mangku lingsir pura penataran, sang penandak panika, tetua pura penataran, jero dasaran wyn, sunarya dan cucu, jero mangku pura banjar sesetan (poto:kiri-kanan) |

|

| Detik2 ngaluhur jero dasaran disangga oleh sang anak Kadek Novi ,, |

|

| Detik-detik jero dasaran kerauhan lelangit Kebo Iwa ,,, " kadyang kenapa kita, ulap-ulap lampah nira ,,, |

Selasa, 15 Mei 2012

Glosarium

Glosarium

Aditya : Matahari.

Agni : Api.

Akasa : Ether, gas, langit.

Animisme : Suatu keyakinan segala sesuatu berjiwa.

Apah : Air.

Arca : Patung simbol Tuhan ukuran lebih besar dari Pratima.

Arya : Gelar ksatria Jawa.

Asagan : Balai bambu seadanya, tempat upakara dan simbol suci Tuhan.

Atma : Roh, jiwa, spirit.

Babad : Sorga, cerita rakyat, prasasti kelas 4 dalam sejarah

Bale Kambang : Tempat persidangan zaman kerajaan Kelungkung

Baleran : Sebelah utara.

Bali-Aga : Aga = gunung, orang Bali yang hidup di pegunungan.

Bali-Mula : Orang Bali yang hidup sebelum masuknya agama Hindu.

Banjar (Br.) : Organisasi tradisional.

Barong Kadingkling : Barong berupa wayang orang

Barong Ket : Gabungan dari Barong Macan, Singa dan Sapi

Barong Landung : Barong berupa sepasang manusia tinggi besar berwujud nenek putih dan satu lagi manusia hitam berwajah seram.

Barong Memedi : Berupa manusia rambut merah, badan dari daun pisang tua (Bali: keraras).

Batahanyar : Tempat baru, istana baru.

Batu selebingkah : Pecahan gerabah

Bendesa : Kepala desa adat di Bali.

Bhadahulu : Pusat pemerintahan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten.

Bhairawa : Menyeramkan, dahsyat, sadis, sekte yang mengajarkan tentang Tantra.

Bhatara : Roh suci para leluhur.

Black magic : Ilmu Hitam.

Brahmana : Kaum ulama

Buta Mracu : Raksasa neraka yang bertugas menghukum roh orang-orang yang berbuat dosa.

Caksu : Pengawas, mandor zaman Bali-Kuno.

Camput : Tak ada penerus.

Catur warna : Empat kelompok tugas.

Ceglongan : Palung kecil di pantai atau di rawa-rawa.

Chandra : Bulan.

Dadu : Merah muda.

Daksina : Selatan.

Dalem Petak : Sebutan niskala untuk Sri Batu Putih, Dalem Putih,Dalem Sweta, kakak kandung Sri Batu Ireng.

Dang Acarya : Pendeta Siwa zaman dahulu.

Dang Upadyaya : Pendeta Buddha zaman dahulu.

Dewa : Tuhan dalam agama Hindu, sinar suci Tuhan.

Dewa Pitara : Sebutan roh manusia setelah dilakukan upacara atma wedana (mamukur).

Dhiksita : Calon Pendeta.

Diurip : Dihidupkan.

Dukuh : Gelar pendeta Bali-Mula.

Dwi Jati : Lahir dua kali.

Emong : Yang bertanggung-jawab, melahirkan.

Empon : Yang memelihara, mengampu.

Ersanya : Timur-laut.

Gelong kori : Pintu masuk pura.

Genean : Tenggara.

Geriya : Rumah Pendeta Hindu.

Gunung Tolangkir : Gunung tertinggi, nama lain dari Gunung Agung di Bali.

Guru Napak : Guru pembimbing calon pendeta.

Guru Niskala : Guru pembimbing rohani yang tidak bisa dilihat mata.

Guru Rupaka : Sebutan untuk orang yang melahirkan kita.

Hulu : Pusat, kepala.

Hyang : Sebutan Tuhan dalam teologi Hindu di Bali.

Hyang Widhi : Sinar suci Tuhan.

Ireng : Hitam.

Istadewata : Dewa Pujaan.

Jaba sisi : Halaman terluar dari pura.

Jaba Tengah : Halaman tengah pura.

Jan Banggul : Nama lain untuk Jero Mangku dalam bahasa kerauhan.

Jenar : Kuning.

Jero Dasar : Sebutan seseorang dalam menyampaikan pesan dan kesan dari alam lain.

Jero Mangku : Sebutan seseorang yang bertugas menghaturkan upakara.

Jeroan pura : Halaman tersuci dari pura.

Jimbarwana : Hutan yang luas.

Kahyangan : Tempat suci para dewa/dewata

Kahyangan Tiga : Tiga tempat suci desa yaitu Pura Desa, Pura Puseh,Pura Dalem Kahyangan.

Katunas : Dimohon dengan upakara.

Kawitan : Leluhur yang telah suci.

Kelian pura : Ketua pura.

Kelod kauh : Baratdaya.

Kepelan : Kepalan tangan.

Kerauhan : Kedatangan kekuatan lain pada tubuh seseorang

Ki, Kryan : Gelar ksatria Bali Pertengahan

Ksatria : Bertugas dalam bidang pertahanan dan pemerintahan.

Kubahyan : Rohaniawan Desa zaman Bali-Kuno.

Magingsir : Pindah.

Mal : Kebun.

Manyama braya : Hubungan kekerabatan.

Manyingkir : Mengungsi.

Mapinton : Mohon restu, pengesahan.

Masurya : Berburu spiritual.

Merajan : Tempat suci keluarga.

Mirah : Warna merah.

Misan mindon :Keluarga sepupu.

Nak Bali : Orang Bali.

Nayaka : Pimpinan, pengiring, jabatan Bali kuna

Neriti : Baratdaya

Ngastiti Hyang Pramawisesa : Memuja Tuhan Maha Kuasa.

Ngayah : Membantu, bukti atas kehadiran para rencang.

Ngerodok : Air panas yang lagi mendidih.

Ngurek : Menusuk diri dengan keris.

Niskala : Tak nyata, maya, ilusi.

Nunas tirta : Memohon air suci.

Nyasa : Simbul-simbul religius.

Nyineb wangsa: Menutup asal usul.

Odalan : Pemujaan kembali.

Padharman : Tempat suci leluhur

Padipan : Perlengkapan persembahyangan pendeta.

Palemahan : Hal tanah lingkungan sekitarnya.

Palinggih : Stana suci dari dewa pujaan.

Pamancangah : Bacaan, kepustakaan.

Pamuput : pemimpin upacara, pendeta

Panca Maha Bhuta : Lima materi pokok terdiri dari padat, cair, panas,udara, suara (gas, ether).

Panca Tan Matra : Lima zat halus dari Panca Maha Bhuta.

Panca Yadnya : Lima kurban suci.

Pangayah : Pelayan dalam suatu pura.

Pangindra jala : Perangkap, tipu daya.

Pangulun setra : Tempat suci kuburan.

Para Rencang : Prajurit para dewata.

Pascima : Barat.

Pasek : Pemberian, hadiah, anugrah, nama kelompok keturunan.

Pasupati : Prosesi religius memohon spirit/roh dari kekuatan alam untuk menyatu dengan benda yang akan

disucikan.

Pawongan : Hal hubungan dengan manusia.

Pemaksan alit : Sebutan kelompok pengampu pura

Pengemong : Penanggung jawab

Pengempon : Pemelihara, pengempu

Penglingsir : Tetua warga, yang dituakan

Pepatih : Orang yang badanraganya dipinjam kekuatan bhuta.

Peranda : Sebutan pendeta bagi warga Ida Bagus.

Pertiwi : Tanah air.

Petak : Putih

Pewaregan : Dapur, lumbung

Piagem : Catatan tertulis tentang asal usul.

Prakanggo : Mahapatih para dewata.

Prakempa : Pergolakan umum khusus pada akhir dunia.

Pralingga : Bentuk manifestasi Tuhan.

Pratima : Simbul Tuhan dalam bentuk patung kecil.

Preta : Sebutan roh manusia yang baru meninggal.

Pujawali : Menghaturkan upacara pemujaan kembali.

Pura Panti : Pura keluarga dalam satu batih keturunan.

Purana : Catatan resmi yang ada di pura, cerita kuna

Purwa : Timur, awal

Rangda : Wujud seram dari dewi Durgha.

Rerajahan : Gambar-gambar mistis.

Rsi : Orang suci.

Rsi Yadnya Padiksan : Acara penobatan seorang pendeta Hindu di Bali.

Sadeg : Orang yang dipinjam badan raganya oleh kelompok dewa/bhatara.

Samgat : Sang pemutus, bagian kehakiman dalam system pemerintahan Bali-Kuno.

Sanggah Kemulan : Tempat suci rumah tangga.

Sarin Bwana : Isi dunia.

Sasana pemangku : Aturan dan etika seorang pemangku

Sasih : Nama bulan dalam kalender Bali.

Saya : Sebutan seksi tugas zaman Bali-Kuno.

Sekala : Nyata.

Sekte : Kelompok yang mempunyai pandangan sama dalam agama Hindu.

Senapati : Jabatan mahapatih kerajaan Bali-Kuno.

Senapati Dinganga : Mahapatih di wilayah Dinganga

Senapati Kuturan : Mahapatih di wilayah Kuturan

Senapati Sarbwa : Mahapatih di wilayah Sarbwa

Setra : Kuburan

Si : Gelar Ksatria Bali

Soroh : Komunitas dalam kehidupan

Sri : Gelar raja zaman Bali-Kuno.

Sri Kesari Warmadewa : Raja I Bali-Kuno

Sri Ugrasena : Putra dari raja Sri Kesari Warmadewa

Stula sarira : Badan kasar

Sudra : Pelayan dan buruh

Sukma sarira : Badan astral, badan halus

Supata : Sumpah

Tapel : Topeng

Tari wali : Tarian sakral berkaitan dengan upacara di suatu pura

Tuwur : Diminta dengan upakara

Ulam : Ikan

Upakara : Sesajen

Uttara : Utara

Varuna : Dewa Langit.

Vayu : Angin, udara. tenaga.

Waisya : Bertugas sebagai petani dan pedagang

Walaka : Orang kebanyakan yang bukan pendeta

Wanaprasta : Tahapan kehidupan ke-3 dari Catur Asrama

Wayabya : Barat laut

Wiku : Pendeta

Wilis : Hijau

SIMBOL PANGULU SRI KARANG BUNCING

Makna Simbol Pangulu

Treh Sri Karang Buncing

Oleh Ida Pandita Dukuh Acharya Dhaksa

Om Swastyastu

Mengutip transkrip Piagem Dukuh Gamongan yang berbunyi:

Sira Sri Jaya Katong, amrajaya ring yusaning bumi, Isakawarsa, Asti

Bhaskara, Netraning Ulan, Sri Jaya Katong amukti maring Batahanyar,

angamong wadwa sira, amuter maring Batahanyar, kasung kasiwi

denira Sri Jaya Katong, hana ta Glungkori ring mahameru, kapolo

denira Sri Jaya Katong maka tunggul ira ring Barabatu, lingganira

Hyang wawu dateng, Meru tumpang lima, hana ta kori agung, agelung

tumpang lima, maka tungguling Prabhu Bali, araning Pura Gaduh,

gagaduhan Prabhu Bali, Gagaduhan sira Sri Jaya Katong, maring

Batahanyar.

(Piagem Dukuh Gamongan, 8a-8b)

[Beliau Sri Jaya Katong menjadi penguasa, umur bumi, tahun

Isaka 1238/1316 Masehi, Sri Jaya Katong yang dimuliakan di Batahanyar,

memerintahkan rakyat baginda pusatnya di Batahanyar,

tempat persembahyangan baginda Sri Jaya Katong adalah Kori

Agung, tempat suci sangat agung, dibentuk oleh Sri Jaya Katong,

sebagai bukti baginda ada di Belahbatuh sebagai wujud atau simbol

Dewa sesembahan yang baru, Meru tumpang lima, lambang

kesatuan para raja Bali, namanya Pura Gaduh, tempat suci para

raja Bali, tempat suci beliau Sri Jaya Katong dari Batahanyar.]

Merujuk dari kalimat tersebut diatas, secara tegas disebutkan bahwa Arca Pangulu, atau arca kepala yang berwajah seram, mata melotot, kuping lebar, mulut tersembul taring, rambut ikal dan ber-perucut yang terdapat di Pura Gaduh, Blahbatuh dibentuk padazaman pemerintahan Sri Jaya Katong sekitar tahun Isaka 1238/1316 Masehi Sebagai simbol ajaran baru atau Simbol Suci Tuhan yang baru pada zamannya Karena tiada catatan tertulis yang pasti, apa makna yang terkandung didalamnya, sehingga banyak interpretasi yang muncul setelah itu Kadang-kadang oleh masyarakat Hindu sekitar menyebutnya arca pangulu ratu gde Kebo Iwa Sri Karang Buncing setelah lama hidup bersuami istri belum dikarunia anak akhirnya beliau memohon di Pura Gaduh memuja Hyang Sapta Giri maka lahirlah Sri Kebo Iwa. Dan Sri Jaya Katong adalah kakek kandung dari Sri Kebo Iwa dan kakek beliau yang satu lagi yaitu Sri Pasung Grigis (kakak dari Sri Jaya Katong) sebagai Bagawanta kerajaan Badahulu Beliau Sri Pasung Grigis yang merawat dan mengupacarai dari kecil Sri Kebo Iwa sampai beliau menjadi orang yang mumpuni dalam segala bidang Sehingga secara tidak langsung beliau Sri Kebo Iwa akan mengikuti atau mewarisi ajaran dan bimbingan yang diberikan oleh kakeknya berdua Kalau boleh dikatakan Arca Pangulu sebagai Hulu atau pusat konsentrasi dari Sri Kebo Iwa yang diwariskan oleh kakek beliau berdua yaitu Sri Jaya Katong dan Sri Pasung Grigis. Kebo Iwa adalah merupakan seorang tokoh legendaris Bali, barangkali tokoh legendaris Nasional Beliau kadang-kadang disebut sebagai tokoh pemersatu pada zamannya yang ingin beliau mewariskan untuk kita umat Hindu di Bali pada umumnya dan keturunan Sri Karang Buncing pada khususnya.Kini timbul pertanyaan kenapa hanya Ulu (kepala) saja dan kenapa tidak menggambarkan wujud yang utuh. Karena kita diharapkan bagian kepala inilah yang mampu membawa kemajuan spiritual dan kemajuan material setiap manusia, untuk bisa dicapai karena semua kemampuan itu ada di kepala.

Zaman pembuatan arca Pangulu pada saat itu ada 3 (tiga) buah keyakinan yang sangat besar yang ada di era Kebo Iwa yaitu yang pertama paksa/sekte Siwa, yang kedua paksa Budha, dan yang ke tiga paksa Bhairawa. Simbol-simbol itu kami akan jelaskan sebagai berikut:

Simbol pertama adalah Linggam konsep ke-Siwa-an

Diatas kepala beliau ada sebuah Lingga yang disebut peru cut dalam bahasa Bali, yang terbuat dari gulungan rambut yang menggambarkan ke-Siwa-an dari pada tokoh yang digambarkan Maksud dari penggambaran ini adalah beliau ingin mewariskan untuk kita umat Hindu di Bali yang diwariskan suatu konsep pengajaran tentang budi pekerti yang tujuannya adalah untuk kelepasan

Konsep Siwa atau Lingga dan perucut itu melambangkan konsep ke-Siwa-an atau konsep kelepasan adalah konsep tertinggi yang diwariskan untuk umat Hindu di Bali juga dalam Hindu Weda kita

Simbol kedua dengan rambut ikal adalah konsep ke-Budha-an

Rambut ikal itu menandakan disamping untuk mencapai pelepasan pada akhir kehidupan nanti diharapkan orang Hindu di Bali untuk bisa selalu mencapai yang dinamakan kebijaksanaan,karena Budha itu adalah simbol budi pekerti, kebijaksanaan tertinggi dalam proses kehidupan.

Siwa atau Linggam itu adalah konsep kelepasan setelah kematian dan Budha itu adalah konsep tertinggi dalan kehidupan. Jadi antara konsep Sunia dan Ramia. Sunia adalah konsep Siwa dan Ramia adalah konsep Budha.

Bhairawa

Setiap orang Bali diharapkan memiliki sidhi, inilah yang ditekankan oleh leluhur kami untuk generasi pewarisnya dan umat Hindu di Bali secara umum. Kemampuan yang diharapkan tidak saja sidhi dan sakti dalam arti sempit, tapi sidhi disini yang dimaksudkan adalah jnana. Kita umat Hindu diwajibkan memiliki kemampuan intelektual untuk mengisi kehidupan ini dengan kemajuan peradaban zaman dan peradaban yang ada. Bhairawa disini juga diartikan bahwa kita umat Hindu dan generasi penerus beliau diharapkan memiliki guna desa yang sering disebut guna dusun. Guna desa ini maksudnya adalah setiap umat agar berperan serta memiliki nilai guna untuk memajukan masyarakat dimana dia tinggal. Jadi siapa pun yang merasa sebagai warih keturunan atau penerus dari pada orang-orang Bali khususnya spirit Kebo Iwa harus memiliki guna desa, atau menjadi pelopor dimana pun mereka berada. Seorang pelopor atau pemimpin dituntut untuk memiliki sifat partikel yang kekal dari para dewa atau dengan perkataan lain wajah inilah sebagai media penghubung untuk mencari guna desa itu, yang terdiri dari:

1. Mata mendelik terbuka lebar laksana Dewa Surya atau Dewa Api melenyapkan kegelapan dan kebodohan, membakar lawan,dan tidak pandang bulu untuk melenyapkan penyelewengan adharma di muka bumi ini.

2. Kuping lebar merupakan sifat partikel Dewa Vayu atau Dewa Angin, artinya seorang pelopor diharapkan mempunyai sifat mau banyak mendengar dan menerima kebenaran itu tanpa memandang dari mana pun sumbernya, tahu kehendak rakyat tanpa diberi tahu. Dalam kontek kekinian kita harus banyak memiliki informasi dan “networking” agar kita bisa bersaing dalam dunia global.

3. Mulut dengan taring menyembul, merupakan sifat partikel Dewa Wisnu, bagaikan sifat air yang disatu sisi bersikap simpatik, pandai menggunakan senyum, selalu berkata yang benar dan bersifat Tut Wuri Handayani. Disamping itu gigi taring yang ada adalah sakti, yang lebih sempit mengartikan,seseorang harus mempunyai skill yang mengkhusus. Inilah yang disebut linggih nganut sasana misalnya kalau ia seorang pemangku ia harus mengikuti sasana pamangku yang baik,kalau ia seorang dokter ia harus mengikuti sasana dokter yang baik, begitu pun seorang sulinggih dan seterusnya. Sakti /sakta itu memiliki pengertian yang lebih mengkhusus yaitu pada spesialisasi kemampuan setiap personil yang dimiliki.

4. Hidung yang besar merupakan sifat partikel Dewa Pertiwi atau Dewa Bumi, seorang pelopor hendaknya berlapang dada, bersikap toleran terhadap pendirian orang lain, dan mempunyai suatu kepekaan terhadap segala aspek yang akan terjadi.

Simbol yang keempat dengan siluet warna (halo) merah, kuning,putih ditengah lingkaran

Simbol ini melambangkan prabawa dari Tuhan yang dipuja yang melambangkan cinta kasih dan kesucian (putih lambang cinta kasih dan kuning lambang kesucian) dan warna merah lambang keberanian. Simbol warna ini melambangkan harapan setiap umat Hindu selalu memiliki rasa cinta kasih kepada sesama untuk meningkatkan kesucian pribadi dengan tidak gentar selalu menggali,memperbaharui dan menyeleksi (Utpatti, Stitti, Pralina) sehingga ajaran-ajaran yang ada selalu relevan terhadap zamannya.

Simbol yang kelima bunga teratai Padma Astadala

Teratai dengan delapan helai daun melambangkan 8 (delapan) arah angin Pulau Bali yang melambangkan kemahakuasaan delapan dewa yang dimulai dari:

1. Dewa Iswara penguasa arah Timur (purwa) warnanya Putih (petak) dengan puranya Lempuyang.

2. Dewa Mahesora penguasa arah Tenggara (geneyan) warna Merah muda (dadu) dengan puranya Goa Lawah.

3. Dewa Brahma penguasa arah Selatan (daksina) warnanya Merah (mirah) dengan puranya Gunung Andakasa.

4. Dewa Ludra penguasa arah Baratdaya (neriti) warnanya Jingga dengan puranya Uluwatu.

5. Dewa Mahadewa penguasa arah Barat (pascima) warnanya Kuning (jenar) dengan puranya Batukaru

6. Dewa Sangkara penguasa arah Barat Laut (wayabya) warnanya Hijau (wilis) dengan puranya Pucak Mangu.

7. Dewa Wisnu penguasa arah Utara (uttara) warnanya Hitam (ireng) dengan puranya Pura Batur.

8. Dewa Sambu penguasa arah Timur Laut (ersanya) warnanya Biru dengan puranya Besakih.

Sekedar catatan untuk posisi Tengah di era itu adalah Pura Pusering Jagat di daerah Pejeng yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan Batahanyar pada zaman itu.

Padma Astadala ini melambangkan 8 (delapan) penjuru mata angin yang distanakan di delapan tempat penjuru mata angin Pulau Bali (Padma Bwana Bali) yang difungsikan untuk menjaga Pulau Bali-Agar selalu memberikan kesucian dan vibrasi kerohanian kepada umatnya.

Demikianlah secara singkat simbol-simbol yang diberikan kepada kita umat Hindu di Bali yang ditanamkan ke dalam pangarcan Pangulu yang dipakai sebagai simbol kebersamaan untuk Treh Sri Karang Buncing dan dalam garis besarnya bisa kita lihat dalam purana, babad, dan prasasti yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, yang patut kita baca dan kita pelajari untuk kemajuan kita bersama.

Om Shantih, Shantih, Shantih Om

Penatih, 23 Pebruari 2009

Ida Pandita Dukuh Acharya Dhaksa

Padukuhan Samiaga,

Br. Semaga, Penatih,

Denpasar Timur

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Adri, Dra Ida Ayu Putu. 1979. Sedikit Tentang Cri Maharaja Cri Wijaya Mahadewi.

Fakultas Sastra, Universitas Udayana Denpasar.

. 1990. Laporan Penelitian Nilai Gunung Kawi, Ditinjaudari Segi

Arkeologi dan Pariwisata. Fakultas Sastra, Universitas Udayana, Denpasar.

Alit Pekandelan, Mangku, dkk. 2006. Leak Sari. Surabaya: Paramita.

. 2008. Kanda Pat Bhuta, Sakti seperti Siluman. Surabaya:

Paramita.

Anom Sudira Pering, A.A. 2005. Mahagotra Arya Tri Sanak. Surabaya: Paramita.

. 2005. Dalem Tarukan. Surabaya: Paramita.

Antasha, I Nyoman. Babad Arya Tegeh Kori. Singaraja: Toko Buku Indra Jaya.

Ardana, Prof. Drs., I Gusti Gede. 2000. Pura Kahyangan Tiga. Pemda. Tk. I Bali

Bandesa K. Tonjaya, I Nyoman Gde. Riwayat Empu Kuturan. Denpasar: Toko

Buku Ria.

Bawa, I Made. 2009. (Skripsi) Filosofis Pementasan Tari Barong & Rangda, di Pura

Sarin Bwana di Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.

Budhiartini, Pan Putu. 2000. Rangda & Barong Unsur Dualistik. Lampung

Tengah.

Budiastra, Putu dkk. 1987. Laporan Pura Jeron Ratu di Desa Abang Songan,

Kintamani. Museum Bali, Direktorat Permuseuman Ditjen Kebudayaan,

Departemen Pendidikan & Kebudayaan.

Darta, A. A. Gde, dkk. 1996. Babad Arya Tabanan & Ratu Tabanan. Denpasar:

PT. Upada Sastra.

Djasa, I D. M. 1958. Prabhu Mayadanawa. Denpasar: Pustaka Kalimas.

Donder, I Ketut. 2004. Panca Dhatu, Atom, Atma & Dinamisme. Surabaya:

Paramita.

. 2007. Kosmologi Hindu, Penciptaan, Pemeliharaan & Peleburan Serta

Penciptaan Kembali Alam Semesta. Surabaya: Paramita.

Eisman, Fred, B. Jr. 1996. Bali Sekala & Niskala, Essay on Religion, Ritual, and Art.

Periplus Editions, (HK) Ltd.

Ginarsa, I Ketut. 1994. Ekspedisi Gajah Mada Ke Bali. Denpasar: CV Kayu Mas.

. 1978. Prasasti Arya Karang Buncing. Balai Penelitian Bahasa

Goris, R. 1986. Sekte-sekte di Bali. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Hari Wijaya, M. 2006. Islam Kejawen. Yogyakarta: Gelombang Pasang.

IHDN. Kumpulan Hasil Penelitian Sejarah Pura (Hanya untuk Mahasiswa IHD).

James Danandjaja 1985. Pantomim Suci Betara Berutuk dari Trunyan Bali. Penerbit:

BP.

Kaler Adiwijaya, Nyoman. 1978. Laporan Survey Pura Puseh & Ulun Suwi, Desa

Awan, Kintamani, Bangli.

Kantun, I Nyoman, SH. MM. dkk. Babad Sidakarya. Penerbit: Upada Sastra.

Kardji, I Wayan. Babad Bendesa. 2006. Penerbit: Bali Media Adikarsa.

Koentjaraninggrat, Prof. DR. 2004. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta:

Djambatan.

Manda, Nyoman. 1997. Sejarah Singkat dan Raja Purana Pura Besakih. Denpasar:

Toko Buku Ria.

Mandala Wisata Samuan Tiga. 1981. Ceritera Ringkas Raja Sri Tapa Ulung. Bedahulu,

Gianyar, Bali.

Nyoka. 1990. Sejarah Bali. Denpasar: Toko Buku Ria.

Oka Swadiana, Jro Mangku, dkk. 2006. Kesurupan, Membahas Tradisi Kerauhan di

Bali. Denpasar: Majalah Hindu Raditya.

Oka Swadiana, Jro Mangku, dkk. 2007. Ngurek, Pengorbanan Diri Pemuja Sakti.

Denpasar: Majalah Hindu Raditya.

___________ Pura Lempuyang. Desa Adat Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan

Abang, Kabupaten Karangasem.

Pandit Shastri, ND. 1963. Sejarah Bali Dwipa.

Para Sutama, Agung. Tattwa Lalintihan Sri Karang Buncing, Belahbatuh, Gianyar.

Rai Putra, Drs. I B. Babad Arya Kuta Waringin. Penerbit: Upada Sastra.

Rai Putra, Drs. I B. 1991. Babad Dalem. Denpasar: Upada Sastra.

Rai Wiryani, Dra. A.A. 1991. Laporan Penelitian Arca Catur Kaya di Pura Penataran

Sasih. Desa Pejeng. Denpasar: Universitas Udayana.

Semadi Astra, I Gde. 1977. Jaman Pemerintahan Jaya Pangus. Lembaga Pengkajian,

Universitas Udayana Denpasar.

Slamet Muljana, Prof. Dr. 2007. Tafsir Sejarah Nagara Kretagama. Yogyakarta:

LKIS.

Slamet Muljana, Prof. Dr. 2005. Runtuhnya Hindu Jawa. Yogyakarta: LKIS.

Srijaya, Drs. I Wayan. 1990. Laporan Penelitian Kepurbakalaan di Pura Kebo Edan.

Desa Pejeng, Gianyar. Universitas Udayana.

Soebandi, Ktut. Pura Kawitan/Padharman & Penyungsungan Jagat. Denpasar:

Gunung Agung.

Soebandi, Jro Mangku Gde Ketut. 2004. Babad Pasek. Penerbit: Manikgeni.

Soekmono, R. 1956. Bali Purbakala. Djakarta: Penerbit dan Balai Buku

Indonesia.

Soekmono, Drs. R. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1. Yogyakarta:

Kanisius.

Suardika, Pasek. 2006. Bhisama Pasek Dalam Konteks Kekinian. Denpasar: Bali-

Aga.

Sudarsana, I Ketut, dkk. 2001. Pura Luhur Pucak Padang Dawa. Desa Bangli,

Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Sudharsana, SH., I Gusti Bagus. 1967. Siapakah Yang Dimaksud Maya Danawa.

Denpasar: Pustaka Bali Mas.

Sudibya, I Gde. 1997. Hindu Budaya Bali. Denpasar: BP.

Suhardana, Drs. K. M. Dasar-Dasar Kesulinggihan. Surabaya: Paramita.

. Babad Keloping. Denpasar: Pustaka Manik Geni.

. 2005. Babad Nyuhaya. Penerbit: Paramita.

. 2008. Nagara Kretagama & Pararaton Sejarah Perkembangan

Majapahit. Surabaya: Paramita.

Sukadia, I Wayan. 2003. Asal Mula Kahyangan Pura Ulun Danu Batur.

Sukarto K. Atmojo, Drs. 1974. Ki Kebo Iwa. Lembaga Purbakala & Peninggalan

Nasional, Gianyar, Bali.

Sumarsono, H. R. 2008. Babad Tanah Jawi. Jakarta: Narasi.

Suparta Ardhana, I B. 2002. Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Indonesia.

Surabaya: Paramita.

Surasmi, I Gusti Ayu. Jejak Tantrayana di Bali. Penerbit: Bali Media.

Tim Penyusun. 1986. Sejarah Bali. Pemda Tk. I Bali.

. 1986. Raja Purana Bali. Dikbud Propinsi Tk. I Bali.

. 1992. Upacara Madiksa. Pemda Tk. I Bali.

. 1994. Memahami Aliran Kepercayaan. Denpasar: BP.

. 1998. Pura Lempuyang Luhur. Dinas Kebudayaan Tk. I Bali.

. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

. 2003. Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap

Aspek-Aspek Agama Hindu. Pemda TK I Bali.

Tim Penyusun. 2003. Arti & Fungsi Sarana Upakara. Pemda TK. I Bali.

Tim Penyusun. 2006. Pura Samuan Tiga. Bedulu, Gianyar, Pemda TK II Gianyar.

Tim Penyusun. 2006. Purana Pura Luhur Batukaru. Teks & Terjemahan Dinas

Kebudayaan Provinsi Bali.

Tim Penyusun. 2007. Sejarah Pura Bukit Dharma Durga Kutri Gianyar

Tim Redaksi Bali Post. 2008. Mengenal Pura Sad Kahyangan & Kahyangan Jagat.

Denpasar: PT Offset BP.

Titib, I Made. 1995. Ketuhanan Dalam Weda. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Titib, DR. I Made. 2001. Teologi & Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu. Surabaya:Paramita.

Warsika, Made. 1986. Kertagosa Selayang Pandang.

Wiana, Ketut & Raka Santri. 1993. Kasta Dalam Hindu, Kesalahpahaman Berabadabad.

Denpasar: BP.

Widana, I Gusti Ketut. Mengenal Budaya Bali. Penerbit: BP.

Widia, Drs., Wayan, dkk. 1978. Laporan Survey Peninggalan Kekunaan di Pura

Tanggahan Peken, Susut Bangli. Museum Bali, Depdikbud Bali.

. 1978. Laporan Survey Benda-Benda Keramat di Desa Serai & Awan,

Kintamani, Bangli. Museum Bali Departemen P & K Bali.

. 1979. Laporan Survey Pura Dalem Balingkang. Museum Bali,

Departemen Pendidikan & Kebudayaan Bali.

. Laporan Survey Kepurbakalaan di Pura Bale Agung Kuum Desa

Sukawana, Kintamani Bangli. Museum Bali, Departemen P & K Bali.

Yoga Segara, Nyoman, S.Ag. 2000. Mengenal Barong dan Rangda. Surabaya:Paramita.

Prasasti, Piagem, Purana, Prakempa, Pamancangah, dan Babad

Prasasti Bali (Prasasti Sukawana Icaka 804, Trunyan A Icaka 813, Trunyan B Icaka

833, Bangli Pura Kehen, Gobleg Pr. Desa Icaka 836, Prasasti Angsari, Srokodan

Icaka 837 Raja Sri Ugrasena, Babahan icaka 839 Raja Sri Ugrasena, Sembiran

Icaka 844 Raja Ugrasena, Serai Icaka 888 Raja Sri Ugrasena, Manikliu Icaka

877 Raja Sri Aji Tabanendra W, Manukaya Icaka 884 Raja Sri Chandrabaya,

Kintamani A Icaka 889 Raja Sri Aji Tabanendra, Sembiran Icaka 897 Raja

Sri Janasadhu W., Gobleg Icaka 905 Raja Sri Wijaya Mahadewi, Bebetin Icaka

911, Serai 915, Bwahan 916, Sading A 923, Batur Pr. Abang 933 Raja Sri

Gunaprya dharmapatni + Sri Dharmmodayana, Sembiran A Icaka 938 Raja

Sang Ajna dewi, Batuan Icaka 944 Raja Sri Marakata, Bwahan 947 Raja Sri

Marakata) alih-aksara oleh DR Roelof Goris, Universitas Indonesia, NV

Masa Baru, Bandung 1954

Prasasti-Prasasti Raja Anak Wungsu di Bali (Prasasti: Dawan A Icaka 975, Trunyan

C Icaka 971, Trunyan A Isaka 971, Bebetin A II Icaka 972, Sukawana A II

Icaka 972, Sangsit A=Blantih A Icaka 980, Dausa, Pura Bukit Indrakila A II

Icaka 983, Batunya Icaka 977, Sawan B=blantih B Icaka 987, Sembiran A IV

Icaka 987, Serai A III Icaka 989, Pengotan A II Icaka 991, Ubung A, Manikliu,

Sukawati A, Pandak Badung Icaka 993, Klungkung A, B, C Icaka 994, Sawan

A II Icaka 995, Srokadan B Icaka 999) alih-aksara oleh Ida Bagus Santosa.

Prasasti Dawan Caka 975, Prasasti Sangsit Caka 980, Prasasti Pandak Bandung

Caka 993,dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu teks dan terjemahan oleh Ida

Bagus Santosa.

Prasasti Raja Jaya Pangus (Empat Lembar Prasasti Raja Jaya Pangus) alih-aksara

dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, Proyek Pengembangan Media

Kebudayaan Ditjen. Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

R.I. 1977.

Prasasti Bwahan, Kintamani Bangli. alih-aksara dan alih Bahasa oleh Drs. Putu

Budiastra 1978. Museum Bali, Ditjen Kebudayaan Departemen P & K.

Prasasti Raja Sri Jaya Sakti (Prasasti: Tjampetan Icaka 1071, Manik Liu Icaka 1055,

Bebandem, Landih A, Bwahan Icaka 1068, Prasasti Depa, Prasasti Prasi Icaka

1070, Prasasti SadingB Icaka 1072, Prasasti Tampakgangsul, Prasasti Dausa,

Prasasti Pemecutan, prasasti Sibang Kaja) alih-aksara dan terjamahan oleh

Nyoman Poeger, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, 1964.

Prasasti Bali (Himpunan) Koleksi R. Goris & Ketut Ginarsa (Prasasti: Pengotan

Icaka 1010 Raja Sri Sakalindu, Prasasti Tejakula Icaka 1077 raja Raga Jaya,

Prasasti Mantring Icaka 1099, Bwahan Icaka 1103, Penida Kaja Icaka 1103,

Batur Pr Abang 1103, Sembiran 1103, Kediri 1103, Bwahan D 1103, Sukawana

1103, Selat A 1103, Pengotan A, C 1103, Batunya 1103, Landih 1103, Campaga

1103, Sukawati 1103, Bulian 1103, Peguyangan 1103, tebakau 1103, Jagaraga

1103, Sarin Bwana 1103, Serai B 1103, Tengkulak 1103, Tonja 1103, Dalung

1103, Pengotan D 1103, Mantring 1103, Malat Gede 1103, Raja Sri Jaya

Pangus) alih-aksara oleh Machi Suhadi.

Prasasti Bali (Himpunan) Koleksi R. Goris & Ketut Ginarsa (Kintamani E Icaka

Kuti Ketana, Pengotan Icaka 1218, Soekawana Icaka 1222, Srokadan Icaka

1246 Raja Sri Taruna jaya, Tjempaga Icaka 1246 Raja Sri Maha Guru, Tumbu

Icaka 1247 Raja Sri Maha Guru, Selumbung Icaka 1250 Raja Sri Wala Jaya

Krtaninggrat, Gunung Penulisan 1254 Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten,

Langgahan Icaka 1259 Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten) alih-aksara

oleh Machi Suhadi.

Prasasti Bali (Himpunan) Koleksi R. Goris & Ketut Ginarsa (Prasasti Batur Pr.

Abang Icaka 1306 Raja Sri Wijaya Rajasa, Wengker, Gobleg Pura Batur 1320,

Pura Penataran Besakih 1366 & 1380, Besakih C Merajan Selonding) alihaksara

oleh Machi Suhadi.

Prasasti Pura Bale Agung, Kintamani, Bangli, Icaka 889 Raja Sri Haji Tabanendra

Dharmadewa alih-aksara dan terjemahan oleh Putu Budiastra dkk. Museum

Bali Direktorat Permuseuman Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan 1985.

Prasasti Banjar Celepik Icaka 994, Tojan Klungkung alih-aksara dan terjemahan

oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1980.

Prasasti Serai A Icaka 888 Raja Sri Ugrasena alih-aksara dan terjemahan oleh Drs.

Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1978.

Prasasti Pandak Bandung Icaka 993 Raja Anak Wungsu alih-aksara dan terjemahan

Oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1979.

Prasasti Srokadan Icaka 1246 Raja Bhatara Guru alih-aksara dan terjemahan oleh

Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1977.

Prasasti Pengotan Icaka 846 Raja Sri Ugrasena alih-aksara dan terjemahan oleh

Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K, 1978.

Prasasti Pura Tulukbyu, Batur Kintamani, Icaka 933 Raja Sri Dharmmodayana

Warmadewa alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu budiastra, Museum

Bali, Departemen P & K 1980.

Prasasti Pasek Gelgel Icaka 1749 Desa Tampekan, Banjar, Buleleng, alih-aksara

dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, dkk. Museum Bali, Departemen

P & K 1979

Prasasti Mrajan Dadya Pasek Metra, Tembuku, Bangli alih-aksara dan terjemahan

oleh Mangku Sukiya, dkk. Museum Bali, Departemen P & K 1978.

Prasasti Pura Panti Bunga, Desa Sari Luwih alih-aksara dan terjemahan oleh Drs.

Putu Budiastra, dkk. Museum Bali, Departemen P & K 1977.

Prasasti Timpag, Kerambitan Tabanan alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu

Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1977.

Piagem Dukuh Gamongan, milik Ida Pedanda Gede Jelantik Sugata dari Griya Tegeh

Budakeling Karangasem alih-aksara oleh Drs I Wayan Gede Bargawa.

Piagem Pasek Kubakal alih-aksara oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali 1997.

Prasasti Kalih Purana Sri Karang Buncing alih-aksara oleh Jro Mangku Nengah

Swena Karang dan Jro Gede Karang Tangkid Suarshana, 2008.

Prasasti Pura Maospahit dalam Bahasa Indonesia oleh Anonim.

Purana Pura Puseh Gaduh, Blahbatuh, Gianyar alih-aksara dan diterjemahkan oleh

Drs. I Wayan Gede Bargawa.

Purana Pura Pucak Manik, Purana Pura Trate Bang, Purana Pura Natar Bolong,

Purana Pura Pucak Panggungan, Purana Watu Ringgit, Purana Pura Majapahit

alih-aksara oleh I Ketut Sudarsana, Kapal, Badung.

Purana Pura Pucak Gagelang dan Pura Pucak Bukit Gede alih-aksara oleh I Ketut

Sudarsana, Kapal, Badung.

Purana Pura Luhur Pucak Kembar dalam Bahasa Indonesia disalin oleh Ketut

Sudarsana

Purana Bali Dwipa teks dan terjemahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Tinkat I Bali 1986.

Purana Pura Luhur Batukaru, Penebel, Tabanan, teks dan terjemahan oleh Tim

Penyusun Pemda Tk.I Bali.

Poerana Bali, Hikajat Sejarah Tanah Bali dalam Bahasa Indonesia oleh Anonim.

Pamancangah Bali-Mula, Bali Yaga, Bali-Aga alih-aksara oleh W Turun

Prakempa Desa Celuk disalin dalam audio visual.

Prasasti Dalem Putih Jimbaran alih-aksara oleh Anonim.

Prasasti Pasek Bendesa alih-aksaralontar 1998 oleh Kantor Dokumentasi Budaya

Bali

Prasasti I Gusti Anom Pande Warih Arya Wang Bang Pinatih alih-aksara oleh W.

Turun.

Prasasti Dadya Pajenengan alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya

Bali.

Lontar Aji Murti Siwa Sasana Ning Bwana Rwa milik Desa Adat Gamongan, Desa

Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Pidarta Ning Aran Ikang Gunung Angetaning Bali milik Desa Adat

Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Raja Purana Palugrahan Hyang Gnijaya milik Desa Adat Gamongan, Desa

Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Pangeling-eling I Dukuh Gamongan milik Desa Adat Gamongan, Desa

Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Pemunder Desa Adat Gamongan milik Desa Adat Gamongan, Tiyingtali,

Abang, Karangasem

Lontar Sulayanggni, Desa Batu Gunung, Karangasem alih-aksara dan terjemahan

oleh Putu Budiastra, dkk. 1989.

Lontar Tutur Gong Besi alih-aksara dan terjemahan oleh Dinas Kebudayaan

Propinsi Bali 2002.

Babad Karang Buncing alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali

1995.

Babad Ki Tambyak alih-aksara dan terjemahan oleh Endaggalla.

Babad Dalem Batu Aji dalam bahasa Bali kekinian disalin oleh Anonim.

Babad Dalem Anom Pamayun alih-aksara lontar oleh Dinas Kebudayaan Prop.

Bali.

Babad Dalem Batu Kuub dalam Bahasa Indonesia oleh Anonim 2000.

Babad Bhedaulu alih-aksara lontar oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali 2001.

Babad Pasek alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali 1995.

Babad Barabatu, Prasasti Pura Dalem Maya, Blahbatuh disalin oleh I Wayan

Turun.

Bancangan Pasek Gelgel alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali

1997.

Usana Bali dan Usana Jawa teks dan terjemahan oleh Dinas Pendidikan &

Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali 1986.

Senin, 14 Mei 2012

Bab XI Kebo Iwa Masa Kini

Bab XI

Kebo Iwa Masa Kini

Banyak tokoh menggali keteladanan kisah hidup perjalanan Kebo Iwa, mulai dari aspek spiritual, ideologi, budaya, politik,sosial bahkan mitos mengupas sisi kehidupannya. Kebo Iwa termasuk tokoh Bali yang paling banyak dimitoskan. Selain mitos sebagai seorang raksasa bertubuh besar berasal dari hasil hubungan seorang pertapa dengan makhluk halus yang hidup di lereng Gunung Agung, lalu di asuh oleh Si Karang Buncing. Setelah besar membuat susah masyarakat Blahbatuh dalam menyiapkan makanan begitu banyak setiap hari. Akhirnya Desa Blahbatuh menjadi kekeringan karena semua hasil pertanian masyarakatnya habis dihaturkan kepada Kebo Iwa. Kebo Iwa lalu di bunuh oleh masyarakatnya sendiri.

Ada juga mitos, Kebo Iwa berawal dari Begawan Aji Nuk bersama permaisurinya yang berparas cantik berasal dari Rum (Romawi) Dewi Sucinek. Begawan Nuk mempunyai seorang putra Bagawan Sutasik yang kemudian bergelar Abra Sinuhun Pasir yang posturnya tinggi besar. Perilakunya seperti ikan besar dan santapannya pun ikan, yang diambil dari laut setiap tiga bulan sekali. Suatu saat Abra Sinuhun jatuh cinta dengan ulam (ikan) Dewi Kekasih yang berprilaku seperti manusia. Dewi Kekasih lantas hamil dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Sri Mraja Kebo Iwa.

Serta mitos candi Gunung Kawi dibangun oleh Kebo Iwa dengan mempergunakan kuku mengukir tebing batu keras itu, serta mitosmitos yang lain yang semuanya sudah dijelaskan pada halaman diatas.

Kebo Iwa di Pasraman Yogadhiparamaguhya

Para pemimpin kini sulit memiliki jiwa senasionalis Kebo Iwa,seorang panglima Bali pada masa pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada awal abad ke 14. Kebo Iwa merelakan nyawanya

pada Gajah Mada demi persatuan dan kesatuan nusantara. Hal itu terungkap dalam seminar Menggali Solidaritas Tokoh Kebo Iwa di Pasraman Yogadhiparamaguhya, Blahbatuh, Gianyar, Selasa,24 Februari 2009. Seminar menghadirkan tiga pemakalah yakni peneliti wawasan kebangsaan dari Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gede Parimarta, Ketua Listibya Gianyar AA Rai, dan Ketua Umum Pasemetonan Sri Karang Buncing Dr. (Hc) Jro Karang T Suarshana MBA.

AA Rai mengatakan kini semangat wawasan kebangsaan warga Negara makin melemah, salah satunya akibat kelupaan sejarah negeri ini. Keluhuran nilai sejarah terabaikan oleh generasi muda karena perkembangan budaya egoistik. “Napas nasionalisme seperti dianut Kebo Iwa pantas menjadi inspirasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan ini” katanya. Rai menyatakan salut kepada Kebo Iwa yang rela mati demi cita-cita Gajah Mada mempersatukan nusantara.Bagi Kebo Iwa, betapa tak berarti jiwanya sendiri dibandingkan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Parimarta menyatakan kekagumannya pada sikap bijak Kebo Iwa. Baginya Kebo Iwa adalah sosok inspirator di nusantara ini agar masyarakat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Bupati Gianyar Dr. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai membuka seminar mengatakan, masyarakat Gianyar patut bangga memiliki pahlawan seperti Kebo Iwa. Namun yang paling penting kebanggaan itu dapat diimplimentasikan dengan langkah nyata, antara lain mempertahankan keutuhan NKRI, melestarikan keteladanan Kebo Iwa serta mengutamakan sikap menyama braya.

Ketua Umum Pasemetonan Sri Karang Buncing, Dr. Jro Karang T Suarshana memandang sikap Kebo Iwa menunjukkan keteladanan dan pengorbanan yang luar biasa dalam integrasi Bali ke dalam negara nasional. Karena itu, salah seorang tokoh Karang Buncing Kuta, I Made Supatra Karang, mengajak untuk meneladani sikap Kebo Iwa, ini bukan hanya untuk di Pasemetonan Sri Karang Buncing, tetapi juga untuk seluruh pemimpin dan masyarakat saat kini. “Sikap rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar kini

menjadi hal yang langka,” tandas Suparta.

|

| Seminar tentang Kebo Iwa di Pasraman Yogadhiparamaguhya, Blahbatuh, Gianyar. |

Kebo Iwa Putra dari Pertapa dengan Makhluk Halus

Forum studi Majapahit mengadakan sarasehan bertajuk “Gajah Mada dan Kebo Iwa dalam Perspektif Historis dan Spiritual Menuju Peneguhan NKRI.” Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Puri Saron, Seminyak pada 10 November 2010. Tampil sebagai pembicara, Langit Kresna Hariadi dari Yogyakarta, Dr. Nyoman Wijaya (Unud), dan Ida I Dewa Mardiana (penekun spiritual).

Kemudian Langit menceritakan tentang silsilah perjalanan Gajah Mada yang sampai bertapa di Desa Sapih, dimana di tempat tersebut dijelaskan terdapat tujuh mata air terjun. Akibat tragedi yang terjadi di lapangan Bubat, kemudian terjadi disintegrasi yang memaksa Gajah Mada harus dipanggil kembali dari tempat pertapaan. Akan tetapi Gajah Mada tidak berkenan kembali dan akhirnya meninggal dunia karena penyakit diabetes. Gajah Mada meninggalkan banyak pertanyaan tanpa diketahui siapa Gajah Mada tersebut, dari mana asal usulnya dan siapa orang tuanya.

“Kita diajak untuk berada dalam sebuah mimpi bersama untuk mewujudkan sebuah buku mengenang tokoh Gajah Mada dan Kebo Iwa sebagai peletak dasar persatuan nusantara” sebut Nyoman Wijaya. Pemakalah selanjutnya Ida Idewa Ketut Mardiana mengatakan dalam sejarah Bali Kebo Iwa adalah manusia yang tak tertandingi, baik dari segi fisiknya seperti raksasa tinggi besar maupun kesaktiannya. Beliau juga seorang arsitek atau undagi yang

| ||

Pembicara kiri berdiri Dewa Mardiana, Langit Kresna, Nyoman Wijaya, Nyoman Baskara.

banyak meninggalkan peninggalan seperti bangunan tempat suci dan bangunan lainnya. Beliau sesungguhnya putra dari seorang pertapa di Gunung Tolangkir yang tergoda oleh kecantikan seorang lelembut, akhirnya melahirkan seorang anak yang sangat besar. Kemudian anak itu diserahkan kepada patih raja Bali yang bernama Arya Adikara atau Si Karang Buncing. Untuk menutup aib brahmana pertapa ini, maka dibuatlah kisah Kebo Iwa lahir dari api bara padipan di saat Sira Arya Adikara sembahyang. Setelah besar,Arya Adikara menyerahkannya kepada raja Astasura Ratna Bumi Banten dan kemudian diangkat menjadi patih andalan kerajaan Bali.Adapun ilmu andalannya disebut kebo sengilan.

Kebo Iwa Ikon Gianyar

Bupati Gianyar Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan,mengingat Kebo Iwa adalah putra Gianyar, seoarang yang arif bijaksana, sakti, namun atas ketulusan dan kerelaannya mengorbankan diri untuk kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan dan kesatuan Nusantara. Inilah yang mengilhami Bupati Gianyar untuk memilih Kebo Iwa sebagai maskot Daerah Gianyar.Pembangunan monument Kebo Iwa sebagai upaya untuk menghargai sikap ksatria mahapatih Bali itu. Bupati berharap Kebo Iwa bisa menjadi ikon Gianyar dan sikap ksatrianya bisa dijadikan tauladan oleh masyarakat. Disinggung soal wajah asli Kebo Iwa mengingat minimnya dokumen yang ada, untuk itu pihaknya sudah mencari masukan dari sejumlah pihak yakni keluarga Karang Buncing, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

|

| Tetua warga Sri Karang Buncing saat bersilaturami dengan Bupati Gianyar |

Sosok Kebo Iwa seorang mahapatih yang patut dibanggakan,yang dimiliki Bali ketika Kerajaan Badahulu berkuasa di Bali. Dibalik ketokohan sang patih yang dikenal tegas, berani dan memiliki talenta kepemimpinan, ternyata banyak filosofi dan teladan yang bisa diambil dari seorang patih. “Kebo Iwa kita angkat sebagai spirit of Inspiration,” ujar I Made Supatra Karang, di tengah penggalangan amal pembangunan Wantilan Pura Kawitan yang kini berstana palinggih Kebo Iwa, minggu, 1 Februari 2009. Tidak saja nama besar, Kebo Iwa yang kini tengah diabadikan sebagai cagar budaya bernilai tinggi sebagai komoditi pariwisata Bali. Supatra Karang juga mengatakan Kebo Iwa adalah sosok yang memiliki spirit luar biasa,ia sosok pemimpin sarat membawa pesan untuk umat Hindu di Bali.

Kebo Iwa dan Gajah Mada di Pura Dalem Kretti Bhuana

Bali Post, Minggu, 24 April 2011, memberitakan bertepatan pada hari Sanghyang Aji Saraswati, Saniscara Umanis, Watugunung, Sabtu (23/4) kemarin di Pura Dalem Kretti Bhuana Kebo Iwa, kalinggihan tapel Kebo Iwa. Dengan berstananya tapel Kebo Iwa yang berlokasi di Jalan Kebo Iwa 63A Denpasar. Kini telah “bersanding” dua tapel tokoh besar sejarah nusantara di pura tersebut. Delapan tahun silam

Bupati BAdung AA. Gde Agung kiri) dengan Made Supatra Karang, dalam acara Bazar

Pasemetonan Sri Karang Buncing.

pada awal Bali TV mulai tayang, lebih dulu melinggih tapel Gajah Mada. Bersandingnya dua tapel yang disakralkan tersebut bertepatan pada piodalan yang di-puput Ida Peranda Gede Oka Karang, dari Geria Tegeh Karang, Lumintang, Denpasar.

Pimpinan KMB Satria Naradha menyatakan senang bisa menyandingkan kedua tapel tokoh besar Nusantara itu di Pura Dalem Kretti Bhuana Kebo Iwa. Figur Kebo Iwa merupakan tokoh yang sangat arif bijaksana. Keteladanannya dengan mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan lebih luas Nusantara tercinta,merupakan spirit yang mesti diteladani. Spirit itu adalah adanya komitmen berkorban dalam kerangka menjadikan Bali dan Nusantara ini tetap ajeg, dinamis dan tetap kokoh pada visi dan misi NKRI.

Pada halaman lain, tapel Kebo Iwa dibuat oleh AA Gede Rai alias Gung Aji Mangku dan di-urip oleh Bupati Gianyar. Gung Aji Mangku tak hanya piawai melukis juga hebat membuat tapel-tapel sakral. Terbukti di tengah kesibukannya, lelaki berusia 80 tahun mampu menyelesaikan 3 tapel Kebo Iwa hanya dalam rentang

Bupati Gianyar Tjok Oka Artha Ardhana (kanan) menyerahkan tapel Kebo Iwa kepada

pimpinan Kelompok Media Bali Post, Satria Naradha.

Tapel Kebo Iwa itu dari material kayu pule, kayu kesayangan ibu Mahakali, yang katunas di Pura Pengukur Ukur, Desa Pejeng,Gianyar. Gung Aji membuat tiga tapel dari kayu pule, Konon,ada hal aneh dan ciri berbeda pada tiga tapel tersebut. Tapel yang diserahkan Bupati Gianyar kepada Satria Naradha, usai pentas

sendratari Kebo Iwa dan Gajah Mada di Lapangan Astina Gianyar beberpa waktu yang lalu, mengeluarkan air. Tapel yang kedua berat timbangannya melebihi berat yang lainnya, padahal komposisi dan ukurannya sama. Sedangkan tapel yang ketiga mengeluarkan minyak,rencananya akan diserahkan kepada warga Sri Karang Buncing

Keris Kebo Iwa

Dalam situs melajahngblog.blogspot.com, dikisahkan,menyambut Tahun Baru 2009 ada suatu kejadian 24 Nopember 2007. Kejadian ini sangat langka dan benar adanya. Dengan kejadian ini menjadikan kita lebih percaya dan lebih menghormati para leluhur atau pendahulu kita yang hebat dan satya dalam wacana,atau alam gaib atau juga kemahakuasaan Ida Hyang Widhi Wasa.

Suatu waktu Ida Dewa mendapat wangsit untuk mengambil keris pajenengan Ki Patih Kebo Iwa di Pantai Selatan yang disimpan oleh Ratu Kidul karena keris tersebut dibuang oleh Ki Patih Gajah Mada dengan maksud dapat mengalahkan Ki Patih Kebo Iwa. Ki Patih Kebo Iwa adalah keturunan Arya Karang Buncing di Blahbatuh,Gianyar yang lahir dari padipaan disaat sira Arya Karang Buncing memohon keturunan dihadapan Hyang Penguasa Alam Semesta,konon begitu lahir sudah mampu menyantap ketupat kelan (6 biji). Setelah dewasa Ki Kebo Iwa mempunyai tubuh yang sangat besar dan kekar diluar ukuran orang biasa (7 meter), dan memiliki kesaktian yang dimiliki dibawa dari lahir, kesaktian dan kekuatan tiada yang menyamai diseantero jagat.

Inilah yang menjadikan Maha Patih Gajah Mada memutar otak untuk mengatur siasat bagaimana cara memisahkan Ki Kebo Iwa dari Rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Kalau Ki Kebo Iwa dapat dipisahkan dari Rajanya sehingga mudah dapat mengalahkan Bali. Sampai saat itu Ki Kebo Iwa belum memiliki istri, tidak seorang pun putri di Bali yang menyamai bentuk tubuhnya. Hal inilah yang dipakai titik lemah Ki Kebo Iwa. Sang Ratu Raja Majapahit disuruh membuat sepucuk surat oleh Ki Patih Gajah Mada diperuntukkan Ki Kebo Iwa bahwa ada seorang putri yang cantik di tanah Jawa yang sepadan dengan Ki Kebo Iwa dan untuk dipersandingkan dengannya.

Ki Kebo Iwa sangat senang dan Kebo Iwa diharuskan menjemputnya ke Tanah Jawa. Ki Kebo Iwa mohon izin kepada Rajanya untuk pergi ke Jawa mengambil calon istri dan sang raja mengizinkannya.Sebelum menyeberang mengarungi lautan Ki Kebo Iwa semadi di Pura Luhur Uluwatu. Di Pura tersebut beliau sudah dilarang untuk pergi ke Jawa karena akan terjadi sesuatu, namun karena keinginan yang kuat mendapatkan istri, petunjuk itu tidak dihiraukan, bahkan ada batu besar yang menghadang, batu itu pun dibelahnya menjadi dua, satu ditaruh di Belah Batuh, satunya di bawa ke tanah Jawa (mungkin itu asal usul dari nama Desa Blah Batuh). Sampai di Jawa masyarakat takut dengan Ki Kebo Iwa karena tinggi besar membawa keris dan membawa batu. Muncul ide dari Ki Patih Gajah Mada untuk mengurangi kesaktian Ki Kebo Iwa. “Cening Kebo Iwa kenapa cening bawa keris dan batu ke sana sini, semua rakyatku jadi takut,mari kerisnya disimpan dulu.” Keris Ki Kebo Iwa diserahkan kepada Ki Patih Gajah Mada, bukannya disimpan, ternyata dibuang ke laut,dan diselamatkan serta disimpan oleh Ratu Kidul.

Berikutnya Ki Kebo Iwa disuruh membuat sumur oleh Gajah Mada untuk mandi calon istrinya. Setelah sumurnya dalam Kebo Iwa diurug dengan batu rame rame oleh rakyat Majapahit. Dengan kesaktiannya, batu-batu yang mengurugnya semua terpental ke angkasa. Gajah Mada sudah habis akal untuk melenyapkan Ki Kebo Iwa dari muka bumi, di suruhlah Ki Kebo Iwa pulang ke Bali karena istri yang dijanjikan itu sebenarnya tidak ada, "Itu hanya kiasan,"kata Gajah Mada. "Yang kami sebut Ni Gusti Lemah Tulis itu adalah sebuah gunung cantik yang namanya Gunung Batu Tulis."

"Saya tidak mau pulang ke Bali karena kami janji pada raja kami bahwa kami ke Jawa untuk mengambil istri. Bila kami tak membawa istri, kami akan sangat malu sekali pada sang Raja. Kami merasa di tipu daya, namun kami tak akan bisa mati dengan cara ini, lebih baik kami mati dengan secara satria. Kami bisa mati oleh siraman pamor bubuk, bunuhlah kami dengan itu, kami akan mati."

Kebo Iwa mengeluarkan pamor bubuk diserahkan kepada Patih Gajah Mada, lalu ditaburkan pamor bubuk itu oleh Gajah Mada,seketika itu Ki Kebo Iwa lenyap tanpa bekas (moksa).

Ida I Dewa Mardiana mendapat tugas mengambil keris itu di pantai selatan (Malang) dan pusaka tersebut sudah diberikan oleh Ratu Kidul dan kini disimpan di Kedatuan Kawista Belatungan,Tabanan.

Keris Pusaka Kebo Iwa